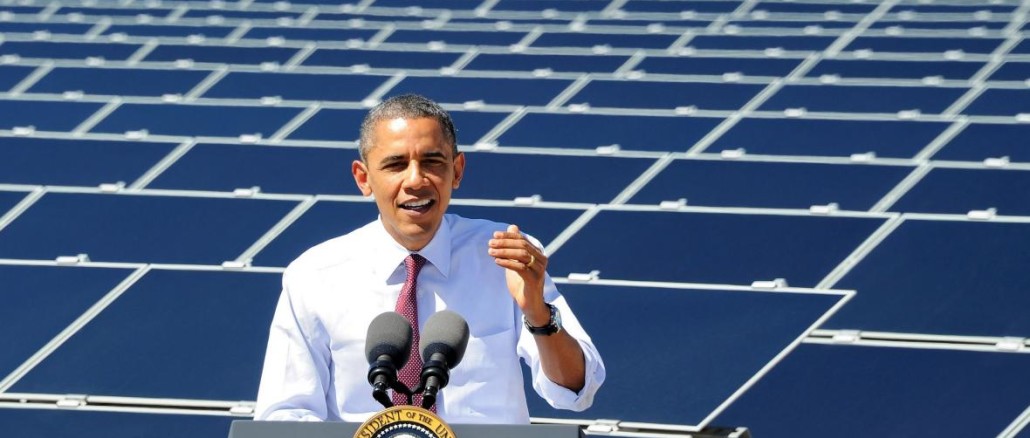

Storico. Così è stato definito, a ragione, il Clean Power Plan, presentato del presidente Obama anche in vista dell’appuntamento dell’Onu sul clima che si svolgerà a Parigi, nel dicembre 2015. Storico però non tanto per le misure prese che al di là dei titoli sui giornali italiani sono relativamente lievi ma per un fatto che non ha precedenti: il riconoscimento dell’esistenza dei cambiamenti climatici e la necessità di una riduzione delle emissioni di CO2. E qui per quanto riguarda l’effetto dell’annuncio ci si ferma. Il documento è, infatti, figlio della politica statunitense e del periodo. Mi spiego meglio. Si tratta di un atto che mette al primo posto la politica industriale statunitense ed è figlio dell’ultimo stralcio della presidenza Obama. Ma andiamo con ordine.

Obama con questo atto prima di tutto spezza il fronte energetico elettrico, mettendo tra i cattivi il carbone, settore a basso tenore d’investimento industriale e d’innovazione, le rinnovabili e l’efficienza energetica tra buoni e tutto il resto tra i buoni per la transazione, shale gas e nucleare compresi. Si tratta di una mossa abile. Il fronte della generazione centralizzata e old style viene così diviso e avrà meno possibilità d’influenzare le politiche di Obama nel passaggio al Congresso. Ma c’è di più. Al carbone viene anche lasciata la possibilità d’innovarsi, attraverso il Carbon Capture and Storage (Ccs) ossia il sequestro della CO2, cosa difficile per un settore abituato ad avere il massimo rendimento con alte esternalità ambientali. Quindi apertura verso l’opinione pubblica con le rinnovabili e l’efficienza energetica, il moderato sviluppo del nucleare e dello shale gas/oil – due settori profondamente in crisi per motivi diversi – e mazzate al carbone. Si tratta di una mossa che per una volta vede il primato della politica sulle lobby energetiche, caso raro, che Obama può realizzare perché è ormai nell’ultima parte del suo secondo mandato. Quindi non rieleggibile. E anche sul fronte dei numeri l’amministrazione statunitense sembra molto attenta a non toccare in maniera eccessiva l’industria interna. Vediamoli. Il 32% in meno di emissioni al 2030 relative alla produzione d’energia elettrica, diventa un 10% se si considerano tutti i consumi energetici degli Stati Uniti. E se a ciò aggiungiamo il fatto che l’anno di riferimento è il 2005 e non il 1990 utilizzato dalle Nazioni Unite ecco che si arriva al 2030 con un più 4% d’emissioni. Insomma c’è una bella differenza tra il dire che si vara un piano per il clima aumentando le emissioni totali “solo” del 4%, oppure che si diminuiscono del 10% (32% per l’elettricità). Insomma il fatto che gli Usa si scontino quindici anni d’emissioni rispetto alla comunità internazionale non è proprio il massimo. Bisogna però ammettere che non è tutta responsabilità di Barak Obama. Tra il 1990 e il 2005, infatti, le amministrazioni a stelle e strisce non si sono contraddistinte per una particolare attenzione ai cambiamenti climatici e qui entriamo in altro campo critico del quale è necessario prendere nota. Già perché bisognerebbe ricordarsi che fu sufficiente un cambio di guida politica, con la presidenza repubblicana di Ronald Regan, per affossare di fatto gli standard Cafe, varati nel 1975, che dovevano limitare i consumi energetici nel campo della mobilità. Affossando così la nascente industria Usa dei veicoli più performanti sotto al profilo dei consumi. Insomma il Clean Power Plan è prima di tutto un atto di politica industriale, necessario perché altrimenti gli Usa, nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, subirebbero in tutto e per tutto l’aggressività della Cina e dopo, solo dopo, un atto di politica climatica, oltretutto reversibile. In definitiva un’iniziativa di supporto alle imprese statunitensi per un mercato, quello delle nuove energie a bassa intensità di anidride carbonica che appare promettente.